盤の材料(3)

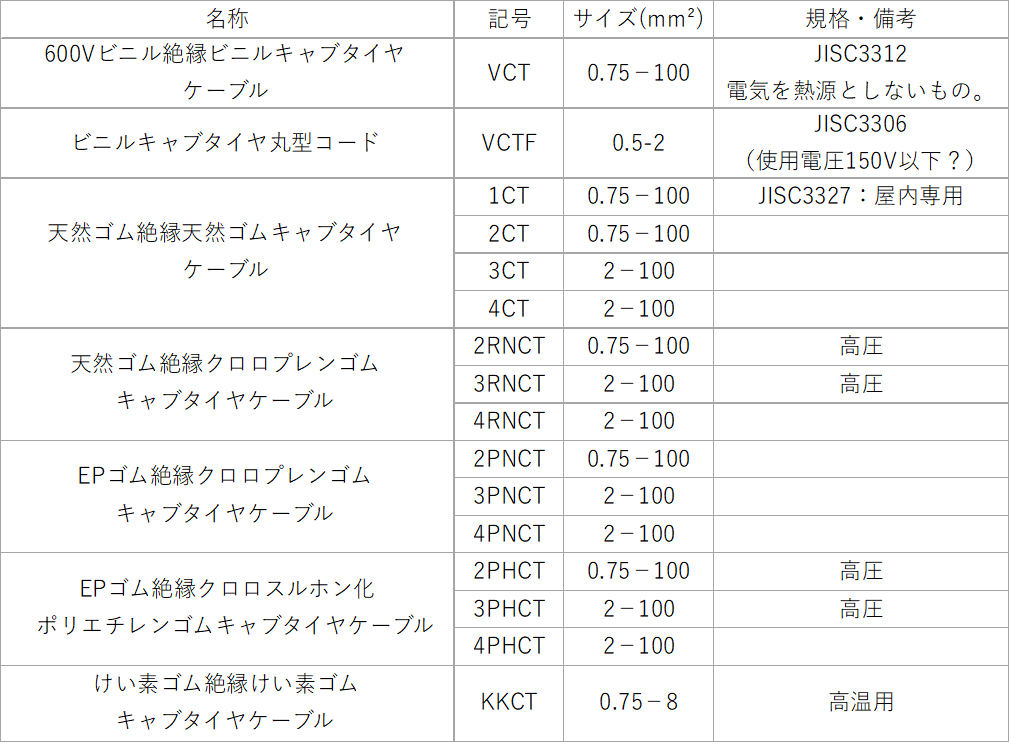

キャブタイヤケーブル(Cabtyre Cable)

・キャブタイヤケーブルは移動用電線である(心数は1C-4C程度)

移動電線:移動用電気機器の電源回路その他可とう性(可撓性)耐屈曲性を要する電線。

VCTが最も一般的に使用される。

※使用電圧はVCTFを除きいずれも600V以下

※下記に記号の意味を示す。

CT:キャブタイヤ R:天然ゴム P:EPゴム(エチレンプロピレンゴム)

N:クロロプレン H:クロロスルホン化ポリエチレンゴム

K:けい素ゴム

※先頭の数字: 1:1種 2:2種 3:3種 4:4種・・・・・ 数字が大きいほど丈夫

※ビニルキャブタイヤケーブルには磨耗、衝撃、引き裂き試験が無い。

:屋内で機械的外力がほとんど掛からない用途に使用する。

※内線規定では固定ケーブルとして点検可能な場所で使用する場合、ビニルキャブタイヤケーブルは

300V以下で使用する様に規定されている。

300Vを超える場合は屋内では二種、屋内外では三、四種キャブタイヤケーブルを使用する。

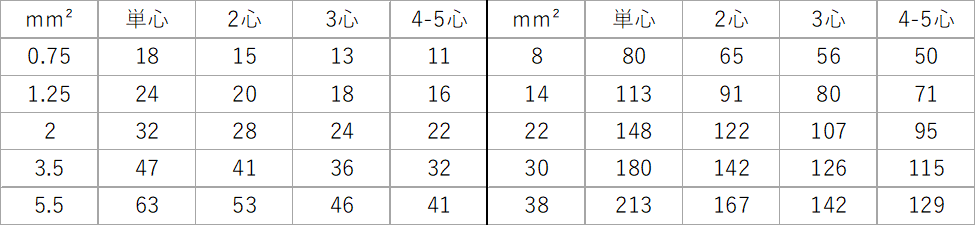

※ビニルキャブタイヤケーブルの許容電流 内線規定1340-7表 周囲温度30℃

※許容電流の場合、中性線は心数に数えなくてよい。

EPゴム等の許容温度の高いものは内線規定を参照

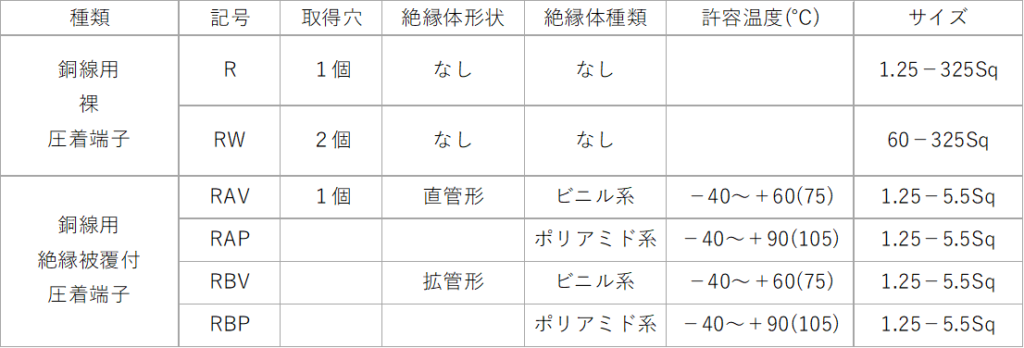

圧着端子

※ 正しくは「銅線用圧着端子」と言う(アルミ用は別)

※メーカーによっては0.5Sq(0.2~0.5Sq)や3.5Sq用の端子もある。

※裸と被覆付では、使用すべき工具が異なる。

※許容温度の( )内はメーカー値

※フォーク型(Y型)などはJIS規格に無いものも多く使用されている。

※ポリアミド系とはナイロンなど(ナイロンは吸湿性がある為、保管には注意が必要)

※圧着工具はJIS C 9711 に規定がある。

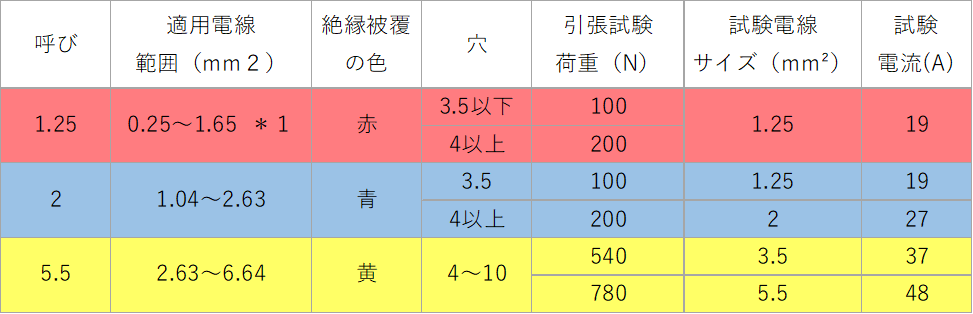

※絶縁被覆付圧着端子について

メッキは「すずめっき」

・内部端子は裸圧着端子である。

・拡管形の場合、剥き長さは通常より 2mm 程度長く剥く事。

・絶縁被覆は圧着時に変形して電線の被覆を抑える機能があるため、電線の

仕上がり外形(絶縁被覆外形)に合った、圧着端子や専用工具を使用する。

・内部の心線接続部に被覆が入らないよう注意すること(被覆抑えの銅管を除く)

※絶縁被覆の色はサイズで異なりJISで規定される。下表にJIS C 2805からの抜粋を示す。

*1 絶縁被覆付(ナイロン)1.25sqの端子で0.3Sqの電線を圧着する場合、芯線二つ折をメーカーが推奨している。

注)規格外で0.3Sq、0.5Sqの圧着端子も製造している。

色は上記の標準色以外に指定色で作るメーカーもあるので注意が必要

電気絶縁用テープ

・内線規定 1335-7:1335-1表

※□には1~12までの数値が入る。これは温度範囲で種類が決まる。

※JCAAは日本電力ケーブル接続技術協会

※自己融着テープはブチルゴム製で2倍ぐらいになるまで引っ張りながら巻きつけると ブチルゴム層が融着して一つの絶縁層を形成する。

:ブチルゴムは接着力があるわけではない。

:この上にビニルテープや保護テープ(屋外のとき)を巻いて保護する。

:主に高圧以上で用いられる。エフコテープ、ハイボンテープなどの商品名で販売されている。

:テープを巻いた状態では融着防止用の中間セパレーターが入っている。

以前は高圧キュービクルなどの高圧電線がネオプレンやブチルゴム電線だったため、

電線端末を鉛筆削りしてこのテープを巻いていたが、

KIP(EPゴム電線)やKIC(架橋ポリエチレン電線)の登場で端末加工が不要となり、

現在では盤メーカーではほとんど使用されていない。

※黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープは、ポリエチレンフィルムにブチルゴム基材の粘着材を使用したテープで主に屋外に使用されるが、これも盤メーカーではあまり使用されていない。

※保護テープは自己融着テープなどの上に、保護用として巻きつけるテープである。

◎参考

内線規定では、絶縁電線相互の接続部をチューブなどで絶縁する場合は、

電線の絶縁体の厚さ以上の厚みを持ったチューブが必要と規定されている(盤などでは電線の直接接続はない)

◎参考:ビニルキャップの規格は無いようであるが、JISなどで絶縁物とみなす厚さは0.5mm以上である。

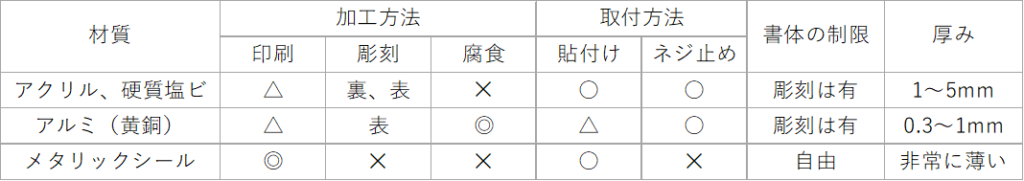

銘板

・銘板の設計基準はJIS Z 8304 に規定されている。

・主に盤で使用される銘板の種類を下表に示す。

注) 1.彫刻文字の書体はJIS Z 8903,8904,8905,8906に規定がある(丸ゴシックに似ている)

2.彫刻文字は角ゴシック、明朝などの書体も指定可能であるが加工時間が数倍から十数倍も掛かり非常に高価になる。

(輪郭線と内部を掘るため)

3.特殊な色の指定、色種類の多さも価格上昇の原因になる。

4.アクリル(メタクリル樹脂板)、硬質塩ビ銘板はJEM1172「配電盤・制御盤取付用銘板」に規定がある。

5.腐食法は デザイン→フィルム化→露光、現像処理→腐食→メッキ→塗装など多くの工程が必要で価格も高価になる。

6.印刷法は デザイン→撮影→製版→印刷の工程がある。

この方法は同一文字で枚数が多い場合は一番安価である。印刷後表面にラミネート加工を施す場合もある。

7.上記のほかにアルマイトの発色を応用したものもある。

トップ / 盤屋さんの技術講座 / 電気のおさらい(2)